在四川大凉山彝族地区,生活着一个承载千年彝族文化的家族——惹尼惹史(阿都土司管辖区白彝中的贵族,称“阿都贵伙”)。当现代文明的浪潮冲击传统,当文化断层与身份认同危机成为全球性议题,25岁的布子科普以惊人的魄力与使命感,以姓氏为锚、族谱为纲、教育为帆,为这个古老家族注入了新的生命力。从抵制汉姓的争议到族谱编修的坚持,从奖学金制度的创新到文化传承的探索,布子科普的每一步都走得坚定而深远。

布子科普 (原名:布子科子)

2020年,布子科普从昭觉民族中学毕业,带着一类模式彝文专业的光环,却因家族成员逐渐改用汉姓而深感焦虑。在文旅学院就读期间,他敏锐地观察到,许多彝族青年在升学、就业时主动放弃传统姓氏,这一现象不仅导致法定姓氏的混乱,更让家族文化传承出现断层。

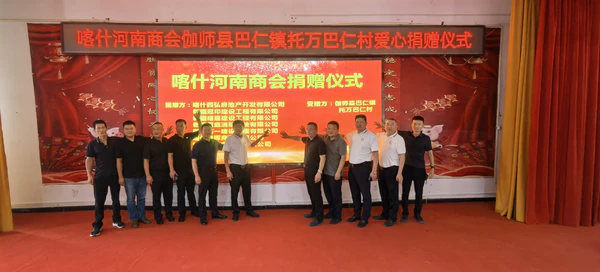

布子科普在74名长辈会任家族会长

“根在哪里姓就在哪里。”2023年,25岁的布子科普临危受命成为家族会长,将“姓氏统一”列为首要任务。他以身作则,拒绝使用汉姓“苏”,坚持使用彝族传统姓氏“布子”。面对族人的质疑,他直言:“姓氏是文化的身份证,是连接祖先与后代的纽带。若连姓氏都守不住,谈何文化自信?”

这一行动迅速引发社会热议。支持者称赞他“守护了彝族文化的根”,反对者则认为“现代社会姓氏无关紧要”。但布子科普并未止步于争论,而是通过实际行动推动变革:他在家族内部发起倡议,联合长辈修订族规,鼓励年轻一代在重要场合使用彝族姓名,并通过社交媒体分享彝族姓氏的文化内涵。

如今,惹尼惹史家族成员在户籍、证件等正式场合仍可使用汉姓,但在家族活动、文化传承中,传统彝姓已成为身份认同的核心符号。这一转变不仅让年轻一代重新找回文化归属感,更成为彝族文化保护与传承的生动样本。

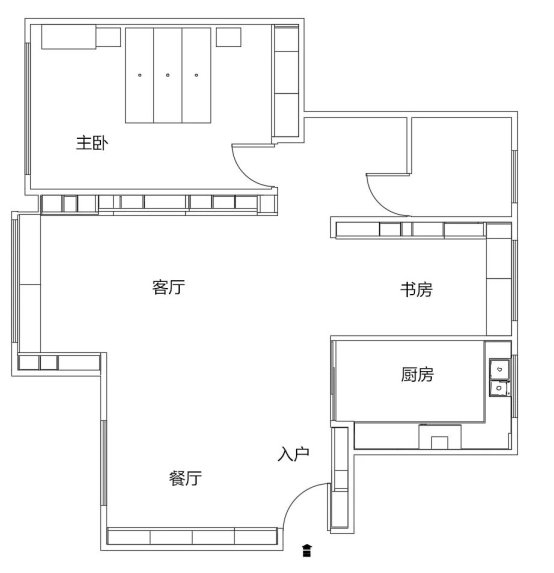

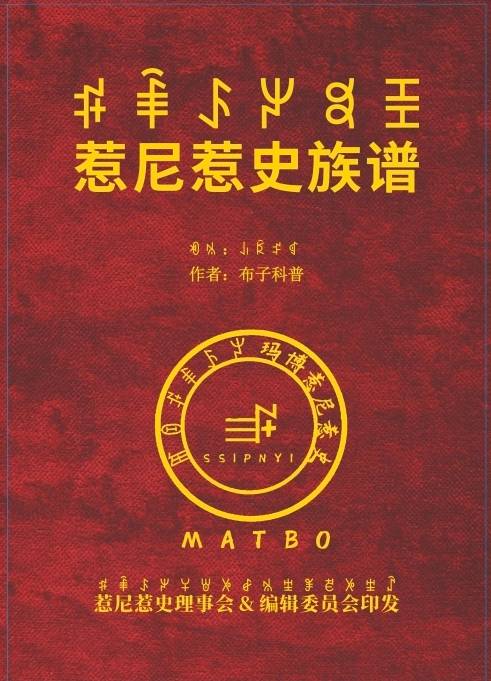

《惹尼惹史族谱》封面

姓氏之争的余温未散,布子科普将目光投向家族的另一件“文化瑰宝”——《惹尼惹史族谱》。这部族谱的编撰,不仅是记录家族世系,更是对彝族历史、文化、迁徙的抢救性挖掘。

“许多家族成员对自身的渊源知之甚少,甚至不知道祖辈曾经历过迁徙与融合。”布子科普深知,族谱是连接过去与未来的桥梁。他组建了由家族长辈、历史学者、文化工作者组成的编撰团队,历时两年走访四川、云南两省的惹尼惹史聚居地,收集口述史、墓志铭、家书等珍贵资料。

在编撰过程中,他们发现许多家族分支因战乱、迁徙而失联,甚至存在“同姓不同宗”的现象。为此,团队创新性地采用“口述史和迁移路程”的双重验证法,通过家族故事交叉比对,厘清了部分支系的脉络。例如,四川普格县的惹尼惹史分支与云南宁蒗县的一支,经确认为同源,两地族人因此建立了联系。

2024年,《惹尼惹史族谱》正式编印,全书30余万字,收录了千名家族成员的生平事迹,并附有迁徙地图、文化习俗考据等珍贵内容。布子科普在序言中写道:“这部族谱不仅是家族的历史,更是彝族文化基因库。它提醒我们,无论走得多远,都不能忘记自己的根。”

奖学金颁发部分学生及代表合影

如果说姓氏与族谱是文化传承的基石,那么布子科普发起的“玛博升学杯奖学金”则是家族振兴的加速器。2024年7月,首批奖学金名单公示,来自苏黎世大学、空军航空大学、中国音乐学院等国内外高校的25名学子获得资助,涵盖本科、硕士、博士多个阶段,覆盖音乐、法律、金融等全专业。

站在2025年的时空坐标上,布子科普与惹尼惹史家族的故事仍在继续。他们的实践不仅关乎一个家族的命运,更折射出少数民族文化传承的普遍困境与突围之道。当彝族青年在苏黎世大学的图书馆里研读银行金融,当中国音乐学院的研究生在维也纳金色大厅唱响彝族民歌,我们看到的不仅是个人梦想的实现,更是文化基因的流动与再生。这或许正是布子科普最希望看到的图景。

——让惹尼惹史家族的文化血脉,

流淌在每一颗求知若渴的心中。