近日,东新街道德胜东村社区一场暑期趣味运动会上,加油声与知识抢答声此起彼伏。社区德邻志愿服务队携手学校假日小队,为辖区家庭带来包含接力赛和急救知识问答的别样体验,点燃了夏日社区活力。这正是德胜东村社区今夏推出的“暑有所乐·爱在德东”全方位关爱活动的生动一幕。该社区创新打造“全天候”服务模式,通过公益课程、安全课堂、志愿实践等多维举措,力求实现儿童暑期关爱“不断档”,社区服务“天天见”。

一、公益课程全覆盖,普惠服务暖人心

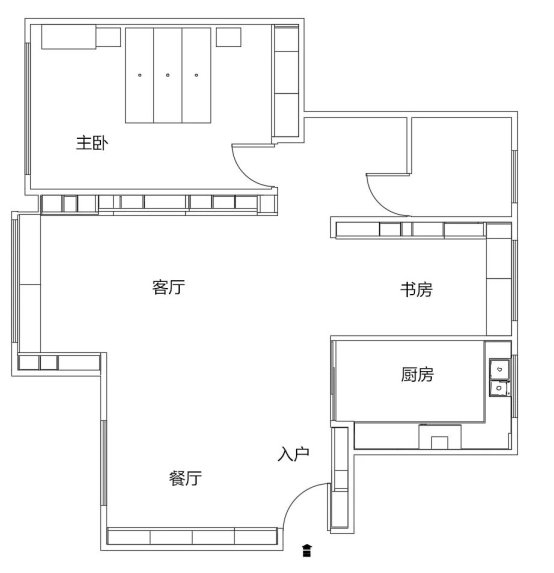

公益课程全覆盖:盛夏时节,双职工家庭的“暑期看护焦虑”在德胜东村社区找到了化解之道。社区党委牵头委托公益社会组织,自7月初起推出“暑期公益课堂不打烊”计划,确保每日至少1项免费活动,涵盖绘本阅读、手工创作、国学启蒙、趣味运动等,并组建由党员、退休劳模、大学生志愿者组成的志愿服务团队,提前制定活动表并线上发布,家长便捷报名。目前已吸引近百名孩子参与,家长满意度显著提升。同时,依托社区大运河幸福家园阵地,引入优质第三方机构开设14门“半公益”特色课程(艺术启蒙、科技体验、专注力训练等),采用小班化教学,累计服务青少年400余人次。这些课程不仅破解了“看护难”,更搭建起充满温度的成长空间,让孩子们在快乐中收获邻里友爱与社区关怀。

低龄儿童全覆盖:除了针对青少年的课程活动,社区还将服务延伸至“最柔软的群体”。社区托育中心和成长驿站为0-3岁及学龄前儿童提供专业服务。通过专业第三方育儿机构提供专业的托育服务和课程训练,目前已服务18个3岁以下婴幼儿家庭,并在细节处体现对不同家庭需求的关照。比如,面向6个月起的低龄宝宝率先开设乳儿班,配备专业育婴师,结合婴幼儿生长发育特点,制定包含抚触、感官刺激、早期语言互动等在内的精细化照护方案。免费开放的图书玩具活动区,不仅为学龄前儿童提供嬉戏空间,更通过定期举办的育儿沙龙、亲子工作坊等社区活动,成为家社交流的纽带,让家长交流育儿心得、获取专业支持。社区逐渐成为家庭育儿路上的“同行者”,深化“社区是家的延伸”这一温暖理念。

二、安全课堂趣味化,分层守护生命线

安全技能趣味启蒙:专为青少年设计的应急自救课堂,打破了传统教学模式,让教学妙趣横生。社区创新引入巨型线下飞行棋游戏,棋盘精心模拟了地震、烫伤、触电、异物卡喉等多种常见应急场景。在现场授课后,孩子们分组游戏,停在不同格子时需准确回答对应急救要点方能向前飞行,东新街道应急站的专业人员与专业红十字救护讲师会现场指导纠错。比如在“异物卡喉”格前,孩子们需要快速说出海姆立克急救法要点;停在“触电”格前,需要准确阐述触电后的处理顺序。这种寓教于乐的方式,让紧张刺激的游戏过程变成了知识巩固的天然课堂,目前已覆盖周边3所小学,累计吸引百余名学生参与,有效提升了孩子们的安全意识和自救互救能力。

家庭应急能力提升:为筑牢社区安全防线,社区依托东新街道重点打造的红十字应急救护培训基地,在暑期课程中增设系统性急救培训,邀请家长共学。专业讲师教授CPR(心肺复苏)、海姆立克法及常见意外伤害处理,并利用AED(自动体外除颤器)教学设备进行实操演练。为了提升小区、楼宇应急救护能力,保障居民生命健康安全,东新街道辖区已配置75台AED设备。结合设备实操演练,学员不仅能够有效掌握AED使用要领,还可考取“红十字”救护员证。目前,已有80余位家长报名参训,惠及200余户家庭(400余人次),显著提升了家庭急救技能储备和应急信心。每月19号,社区都会定期开展救护知识培训。今后,社区将持续推广此类培训,覆盖更多家庭。

三、资源整合强阵地,志愿赋能新生态

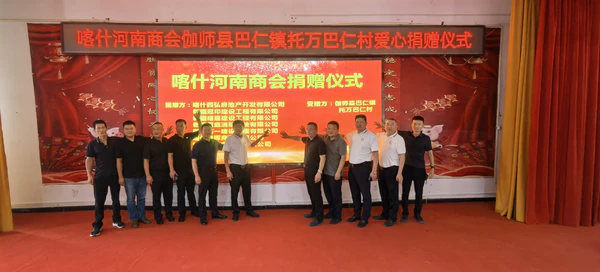

盘活空间资源打造志愿服务新枢纽:老旧小区志愿服务缺阵地是个老大难问题,德胜东村社区借旧改契机,成功腾退空间,回收阵地打造志愿服务自治中心,既是服务居民的温馨窗口,也是社区的新晋“网红地标”,更是德邻志愿服务队扎根耕耘的“大本营”。德邻志愿服务队已招募50余人,每日开展爱心凉茶、平安巡查、血压测量、垃圾分类宣传等。暑假期间,社区鼓励和组织学校假日小队与德邻志愿服务队携手拓展服务内容,如免费织补、公益理发、急救宣传、交通值守等,引导青少年在社会实践中提升素养。目前已有5支队伍80余名青少年参与,暑期日均服务超60人。在自治中心的小小空间里,志愿者们用实际行动诠释着“德邻”二字,让这里不仅是服务的据点,更成为居民心中的“社区客厅”。

构建激励体系激发志愿服务新活力:为保障志愿服务的可持续性,德胜东村社区构建多元激励体系,通过服务积分兑换(1小时换1分)、志愿者星级评定(一星至五星)、年度优秀表彰等方式,积分可用于兑换社区课后托管、青少年培训课程、亲子活动小惊喜等,让付出者被看见、奉献者有回报。去年以来,志愿者个人最高积分超2000分。社区还对志愿者进行表彰,由青少年为20余名优秀志愿者颁发证书,树立榜样。这套体系为社区重点活动,尤其是儿童关爱,提供了持久动力支撑。

活动启动以来,已惠及儿童及家长逾千人次。“以前暑假最愁孩子没人管,现在社区活动天天有,孩子开心学知识,我们家长也学了救命技能,太实用了!”居民王女士在参加完亲子急救课后感慨道。崭新的志愿者服务站也成了社区亮丽风景线,学生志愿者小林表示:“在这里服务很有归属感,积分还能换学习用品,特别有意义。”

德胜东村社区党委书记刘今昱表示:“我们将持续深化‘全天候’关爱模式,优化课程体系,拓展服务内涵,将社区打造为儿童友好、家庭支持、志愿活跃的幸福共同体,让‘德东’温度常驻居民心间。”