近日,中国心理学家刘志鸥(学术笔名欧文丝巾衲)正式提出"意识四层次元模型"。这一整合性理论框架首次系统构建了意识运作的动态递归结构,为理解心智本质、优化认知行为乃至推动人工智能发展提供了全新视角,被学界称为"心智研究领域的里程碑式突破"。

从"黑箱"到"金字塔":意识运作的中国式解码

传统心理学对意识的研究多聚焦单一层面(如感知或决策),而刘志鸥的模型跳出"碎片化"局限,将意识划分为四个递进且互动的层次,形成具有递归特性的"金字塔"结构——从最基础的"意识舞台"到最高阶的"观察者视角",完整呈现了意识从被动体验到主动掌控的演化路径。

"这就像给心智装了一台'分层显微镜'。"刘志鸥在回答记者提问后接着介绍说,四个层次分别是:

第一层·意识(现象场):作为意识的"原材料库",接收内外刺激(如视觉、情绪、念头),是一切心理活动的起点;

第二层·选择意识(探照灯):通过注意力调控筛选关键信息,决定"意识焦点",类似舞台上的追光灯;

第三层·意识选择(决策引擎):基于筛选信息进行权衡与行动,体现自由意志,但可能受下层偏差影响;

第四层·意识的意识(元认知):以"观察者"视角反思自身意识过程,是自我觉察与成长的核心,与东方哲学"观照"思想高度契合。

模型最关键的突破在于"动态递归性":高层次不仅能调控低层次(如通过元认知调整注意力),低层次也为高层次提供基础(如注意力调控依赖原始感知素材),形成"观察者观察观察者"的深层循环,推动心智的持续进化。

跨学科验证:从心理治疗到AI研发的"通用蓝图"

"这一模型不仅是理论创新,更具备强大的实践指导价值。"有专家评论称,模型为多个领域提供了可操作的"心智操作系统"升级路径。

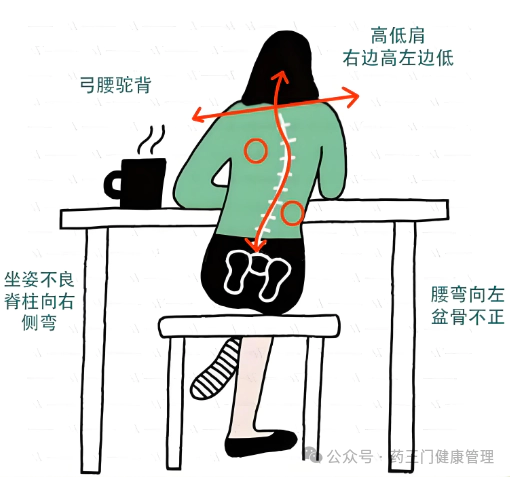

在心理健康领域,模型为心理问题提供了新的分析视角。例如,抑郁症常被归因为"负面情绪(第一层)过载"与"元认知(第四层)缺失"的失衡——患者陷入消极感知循环,却缺乏自我觉察的"刹车"能力。临床干预中,正念疗法通过强化第四层(观察情绪而非被情绪淹没),认知行为疗法(CBT)通过调整第二层(修正注意力偏差),可系统性修复层次间失调。

教育场景中,模型推动从"知识灌输"向"能力培养"转型。传统教育多聚焦第一层(知识输入),而模型强调需同步训练第二层(注意力管理)、第三层(决策与问题解决)及第四层(成长型思维)。例如,小学生学习时若仅被动接收信息(第一层),易因分心或记忆负担放弃;通过"专注练习(第二层)—错题反思(第三层)—学习策略调整(第四层)"的闭环训练,可培养终身受益的认知韧性。

在人工智能领域,模型为通用人工智能(AGI)提供了分层架构参考。"当前AI多停留在第一层(感知与数据输入),缺乏自主注意力调控(第二层)与自我迭代(第四层)能力。"人工智能专家表示,模型提出的"感知→注意→决策→元学习"路径,或能突破AI"有智能无心智"的瓶颈——未来AGI若具备第四层能力,可实现"自我诊断错误、主动优化算法"的类人智能。

东西方智慧的交融:重新定义"自由意志"

值得关注的是,该模型并非单纯西方科学范式的延伸,而是深度融合了东方哲学思想。刘志鸥在研究中指出,第四层"意识的意识"与禅宗"观照"、儒家"吾日三省吾身"的内省传统高度一致——西方心理学关注"意识是什么",而东方智慧早已探索"如何观察意识本身"。这种融合让模型在解释"自由意志"时更具包容性:自由意志并非"完全自主的选择",而是第四层通过反思下三层(如纠正注意力偏差、优化决策逻辑)逐步实现的"自我超越能力"。

学界评价:心智研究的新范式

对于模型的学术价值,权威人士评价:"这是首个将神经科学实证(如默认模式网络与元认知的关联)、临床观察(如意识障碍患者的层次功能损伤)与哲学思辨(如自由意志的本质)整合的意识理论,为跨学科研究提供了通用语言。"

目前,刘志鸥团队拟与医院、教育机构及AI企业展开合作,探索模型在抑郁症治疗、儿童认知训练及智能机器人研发中的应用,合作热线18112919605。

正如刘志鸥所言:"意识四层次元模型的终极意义,不是揭开心智的神秘面纱,而是为每个人提供一把'心智钥匙'——通过觉察与调控自身意识层次,走向更自由、更清醒的人生。"